2013年8月23日 星期五

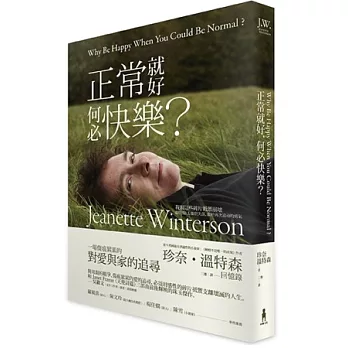

【正常就好,何必快樂?】

最近飽受過敏所苦,終日鼻塞不通、雙眼紅腫、聲嗓沙啞、精神恍惚,總之就是病體欠安的樣子。看了幾次的醫生說,是我的鼻肉太過肥厚(聽到這兩個字的時候心震了兩下),每當感冒、過敏,症狀就會加重。他勸我:「如果你還不知道什麼時候要當兵,我就在這裡替你處理吧!」我點點頭稱是,衛生紙捂著剛通好的鼻道,搖搖晃晃地離開。

這種精神狀況沒辦法持久工作,一整天睡睡躺躺、東摸西摸也就這樣過去了。但這樣正好有機會把有一搭沒一搭看著的書一口氣看完,我翻開的是《正常就好,何必快樂?》幾頁幾頁地翻看到書的一半,卻在故事嘎然停止、時空轉換後一口氣把整本書啃完。

這是一本長篇傳記式小說,描述作者與養母對抗以及與遺棄感對抗的生世。一路上看著她如何與自己對話,面對自己的身體、性向;如何在宗教至上的家庭裡培養出對文學的興趣、對知識的渴求,最後離開家,用文字當作出口編造或編纂自己的身世。她像是一名紡織者坐在古式紡織機前,腳一踩梭一過,偶爾看見打結處便信手以針尖挑開。腳再一踩,編成一部豐富、平實的生命故事。

故事的中場休息後,有一段她與自己心中另一個「壞小孩」的拉扯。那團黑黑小小的物事有時模糊、有時形象清楚。壞小孩不是來創造而是破壞。作者在生命走進絕境的時候發現了她,再回來,她明白她必須和「她」共處。

我想起過去在書院課堂裡找過的陰影或是小怪獸,他們有些張牙舞爪有些默默不語,卻都在心底深深地居住著。而解決困境並不是把心底陰暗處裡毛躁的物事消滅,而是讓光照進來,看見他們,並且與他們共處。於是最後,作者可以和壞小孩過著這樣的日子:

「幾個月後,我們下午一起散步,我說了一些事,有關小時候都沒人肯好好兒抱著我們的事。我講『我們』而不講『你』。她握起我的手。她從不曾如此;大多數時間她都走在後頭,冷不防吐出幾句話。

然後我們兩個往地上一坐,哭了起來。

我說:『我們要學習如何去愛。』」

我想起很小的時候與父母親爭吵時,我心中總是浮現「我會不會不是你們親生的?」一場關於遺棄的認知失諧劇場,總是想信我們還能收到更濃烈的愛。然而,學習愛和學習被愛,進而下意識地意識到自己確實正被愛著,這是需要花費很長時間才能做完的功課。

一口氣讀完,心像是被撕起一小塊,放在玻片上顯微觀察。很快就要出門了。我匆匆收拾,倉皇拿了幾包衛生紙和一件薄外套。窗外風雨間歇,走出家門前又打了幾個連環噴嚏,我想起高中時生物課學到的:過敏,是人體免疫系統的對外來物質的過度反應。越是抵抗,越是張狂。而溫柔共處,才有體諒。

2013年8月18日 星期日

《你問我他們為什麼生氣》

你問我

他們為什麼生氣

為什麼用血寫出一本檄文

征討的腳步彷彿鳴響的槍聲

為什麼,他們攀爬像絕崖求生

用盡氣力即便無人聞問

為什麼他與他們不做好人

制定準確的曆法

並且準確地活

你問我為什麼冷漠使他們憤怒

熱情卻使他們打顫

為什麼他們焚燒自己

點起無盡的野火

(又為什麼滅火的竟曾是放火的人)

他們被拔起,從路面上

肅穆像古廟裡失修的神像

為什麼,你問

他們被壓制在地

像親吻,我們都應該親吻的

這片土地。

因為我們忘了生氣

是他們替我們。

因為我們害怕生氣

是他們替我們。

他們為什麼生氣

為什麼用血寫出一本檄文

征討的腳步彷彿鳴響的槍聲

為什麼,他們攀爬像絕崖求生

用盡氣力即便無人聞問

為什麼他與他們不做好人

制定準確的曆法

並且準確地活

你問我為什麼冷漠使他們憤怒

熱情卻使他們打顫

為什麼他們焚燒自己

點起無盡的野火

(又為什麼滅火的竟曾是放火的人)

他們被拔起,從路面上

肅穆像古廟裡失修的神像

為什麼,你問

他們被壓制在地

像親吻,我們都應該親吻的

這片土地。

因為我們忘了生氣

是他們替我們。

因為我們害怕生氣

是他們替我們。

2013年8月8日 星期四

《狠男說》

他狠狠離開妳

像摘去蝴蝶的翅膀

狠男說

妳是理應匍匐的毛蟲

妳擠壓自尊

隆起一座奧林匹亞山

供奉他,為他編織桂冠

為他清洗乾燥的裸足

而他狠狠地走了

還說

是妳選了貪圖

貪著不可逆的崎嶇

妳捻熄夢想,為他

為他點亮晶瑩燈火

亮成誰的路途

很難說

像摘去蝴蝶的翅膀

狠男說

妳是理應匍匐的毛蟲

妳擠壓自尊

隆起一座奧林匹亞山

供奉他,為他編織桂冠

為他清洗乾燥的裸足

而他狠狠地走了

還說

是妳選了貪圖

貪著不可逆的崎嶇

妳捻熄夢想,為他

為他點亮晶瑩燈火

亮成誰的路途

很難說

2013年8月7日 星期三

《八月》

八月的雅婷考上法律系

八月的怡君在澳洲打工

八月的雅雯兼了第二份工作

才勉強養活自己

八月的柏翰沒考上公職

八月的家豪從空軍退伍

八月的冠宇穿著廉價西裝

在走廊上等待第九次面試

生活讓人無計可施

太長的八月是難讀的詩

但八月的志明仍在人群裡吶喊

保護所有珍貴的名字

八月的怡君在澳洲打工

八月的雅雯兼了第二份工作

才勉強養活自己

八月的柏翰沒考上公職

八月的家豪從空軍退伍

八月的冠宇穿著廉價西裝

在走廊上等待第九次面試

生活讓人無計可施

太長的八月是難讀的詩

但八月的志明仍在人群裡吶喊

保護所有珍貴的名字

2013年8月6日 星期二

《八月》

炎熱的八月適合憤怒

適合大片的憂傷

適合曝曬冷的事物

並無意收拾

怎麼抵抗整個季節的拒絕

如果我是冷的

如果我攀上你築起的城樓

你會憐憫我嗎?

你會開啟一扇窗並且歌唱

允許青鳥溫柔地指引我嗎?

如果我是冷的

又不懂飛

踩在土壤上是熱的

名字從最底處開始融化

缺失的記憶是煮沸的萬人塚

我只是焚燒且怕

怕來路的燈火忽明忽滅;

我只是焚燒,且怕

怕我終究來不及認出你來

適合大片的憂傷

適合曝曬冷的事物

並無意收拾

怎麼抵抗整個季節的拒絕

如果我是冷的

如果我攀上你築起的城樓

你會憐憫我嗎?

你會開啟一扇窗並且歌唱

允許青鳥溫柔地指引我嗎?

如果我是冷的

又不懂飛

踩在土壤上是熱的

名字從最底處開始融化

缺失的記憶是煮沸的萬人塚

我只是焚燒且怕

怕來路的燈火忽明忽滅;

我只是焚燒,且怕

怕我終究來不及認出你來

2013年8月5日 星期一

【假設與條件】

在教英文的時候,每次遇到假設語氣跟條件句學生就會開始雙眼無神,尤其最近的成人家教學生程度很神秘,一般的文法、單字完全一竅不通,但跟他的職業有關的辭彙都非常熟悉,甚至會脫口而出一些我在實習醫生裡才看得到的字(比如動脈瘤aneurysm)。她讓我最近一直思考怎麼樣把這個重要的文法說得更清楚一些,然而,當我把先決的文法單元都準備好以後,才赫然發現與事實相反的假設語氣非常悲傷。

「如果我三月那場考試用功一點的話,我就能考上會計師證照。」

「如果我現在在家的話,我就會在看電視了。」

都是關於懊悔的句子。假設語氣的關鍵便是「毫無可能發生」,我們再也無法重複那些已逝去的生命經驗,已然成真的便是定局,於是使用假設語氣可以輕易寫出:「If I had been brave enough, I would have lived my life better.」「如果我當時夠勇敢的話,我會活得更精彩。」如果,是悲傷的如果。

但還有另外一種使用方式,相較於假設語氣因為太簡單了所以英語課程幾乎都草草帶過,那便是條件句。條件句用於現在和未來,描述有還可能發生的事。比如上一段令人心碎的自白如果改成條件句,If I am brave enough, I will live my life better. 文法上簡單明瞭,意義上更加清楚:「如果我夠勇敢,我就能活出更精采的人生。」一個句子這樣寫就代表還有轉圜,我們還能努力,我們還有機會扭轉現在,以及更久以後的未來。雖然很簡單,但是很清楚,想像中的未來是可以成真的,只要我們現在付出行動。

星期六晚上的遊行因為家教的關係我沒有去,但在上課的過程卻意外悟出了一些道理。感謝在場的人,感謝關心的人,希望我的朋友們以及更多人都能用各種方式讓台灣變得更好,台灣加油。

「如果我三月那場考試用功一點的話,我就能考上會計師證照。」

「如果我現在在家的話,我就會在看電視了。」

都是關於懊悔的句子。假設語氣的關鍵便是「毫無可能發生」,我們再也無法重複那些已逝去的生命經驗,已然成真的便是定局,於是使用假設語氣可以輕易寫出:「If I had been brave enough, I would have lived my life better.」「如果我當時夠勇敢的話,我會活得更精彩。」如果,是悲傷的如果。

但還有另外一種使用方式,相較於假設語氣因為太簡單了所以英語課程幾乎都草草帶過,那便是條件句。條件句用於現在和未來,描述有還可能發生的事。比如上一段令人心碎的自白如果改成條件句,If I am brave enough, I will live my life better. 文法上簡單明瞭,意義上更加清楚:「如果我夠勇敢,我就能活出更精采的人生。」一個句子這樣寫就代表還有轉圜,我們還能努力,我們還有機會扭轉現在,以及更久以後的未來。雖然很簡單,但是很清楚,想像中的未來是可以成真的,只要我們現在付出行動。

星期六晚上的遊行因為家教的關係我沒有去,但在上課的過程卻意外悟出了一些道理。感謝在場的人,感謝關心的人,希望我的朋友們以及更多人都能用各種方式讓台灣變得更好,台灣加油。

2013年8月1日 星期四

【白馬走過天亮】

前幾天因為要去中心過帶,所以曬著太陽騎著車,重新回到了住了五年的文山區。靠山的政大比市區有風,我把車停在機車行裡保養,走上道南橋沿著河堤走進校園裡。陽光像雨流進葉的縫隙,滴滴答答地撒下來,突然一陣強風吹來,樹葉搖得颯颯作響,光影在地面上跳動,日光金、樹葉綠,天空很藍,像是宮崎駿動畫裡的魔幻場景,閉上眼感覺空氣是輕的,日光也是,幻想睜開眼就會看見龍貓公車盯著你看,帶著戲謔的神情彷彿在問:「不離開嗎?離開這裡。」

這種天氣幾乎要讓人忘記政大的雨,比如雨是怎麼把人濕透怎麼讓人躲在屋簷下無計可施。上星期老師和出版社友人推薦的書帶在身上,等著過帶的時候慢慢的把它細細地讀了,室內的冷氣很冷,被太陽曬的鬆開的毛孔全都緊閉起來。除濕機的水箱有水聲,滴滴滴滴,從書裡或這些年的濕涼記憶,看不見的雨就這樣落下來了。

即使已經做好心理準備,還是很難面對這本書的力量。作者在政大沿著碩士及博士的山坡漸漸往上,使她的某些文字彷彿冬季裡下得沒完的雨滲入日光薄弱的暗室,所有的一切都長霉而你知道只要曬乾就好,只要一天的太陽就能再抵抗一個長長的雨季,但雨一直來,你只能等。另外某些文字像是久未彈奏鋼琴的女人,坐在河岸租來的公寓裡的老舊鋼琴前,打開琴蓋的瞬間揚起的陣陣灰塵讓她過敏,她吸著鼻子彈著不熟稔的德布西的Arabesque No.1,應該流暢如水卻被她彈成不和諧的音調,她越努力地試著跟上或模仿那種舒坦的演奏家的氣質,就越徒然。

她的散文像詩,黃錦樹在序裡提到的某些她的夏宇式的聯想,但有些文字卻更讓我想到葉青,比如〈辯術之城〉裡的一段:

「擁有不是一件容易的事,連掌紋也有它自己的路要走。鞋是那麼容易被腳帶到遙遠的沙灘,可沙灘也終究是要翻覆的。有時舉手也是困難的,投足也是困難的。沙灘上的鞋印就是我們的卦象,一排左腳通到明天,一排右腳通往昨日,但我們也不一定就是現存。」

用如此晶瑩如鐘擺的字句描寫撕裂是本書的一大主題,散文寫出傷口或一點破,無論流出來的是血還是棉花,她總是站在一段距離外像是悲憫地不忍看或冷淡地事不關己,無機的文字表情總讓我想到某些女孩曾說過:「不表態就不疼痛。」

另外,書裡有很大一部份的文字被她封在河岸旁的一間小地下室裡,以及每天的上山下山的固定行程像是被捨去不用的紀錄片素材,於是她寫停滯便寫得像壓在心上的紙鎮:

「一切就被懸宕在那裏了。包括四月。四月裡任何一座阻滯不前的樓梯,像壞掉的手風琴音箱,所有的聲音都被關在疲倦的凹摺裡。斜坡道的燈也一盞一盞地懸盪起來,樓房的燈,路旁的燈,提琴店招牌裡的燈,燈亮了以後有一把琴就這樣安靜地被關進櫥窗的玻璃,像所有季節裡的任何一種受困,連抵抗也沒,連細微的弦音也沒,連歌也沒。學琴的孩子背著黑色的琴袋沿著坡道走下去,再走下去,一點一點地降到最底。」(〈馬緯度無風帶〉)

降到最底。這是必須一邊深呼吸一邊讀的書。如果寫散文是一種抵抗,那麼這本書彷彿永無止盡的靜坐,與其說是掙扎不如說是等待,像在濕冷的地下室裡看著角落長起的霉,靜靜等待天亮的那一刻到來。

最後,帶子終於過完,書看了一半,天還亮著,雨沒下。四點的陽光讓人想起冬天裡的被窩,雨和陽光還不算太遠,還來得及和解。畢業以後,直到這一天騎車離開政大,才終於覺得有點感傷。

訂閱:

意見 (Atom)